菅原道真

菅原道真は平安時代の貴族で、学者であり政治家である。幼い頃から学問の才能を発揮し、神童と称された。右大臣という地位まで上り詰めたが、左大臣による政略によって大宰府へと左遷され、わずか2年後にその地で病死した。

道真の死後、都で異変が次々と起こり始めた。

疫病の流行、貴族の死、大火、天変地異などである。人々はこれを、道真の祟りであると噂した。

張り巡らされる禁忌

まず問題なのは、祟りの侵入経路である。

もっとも危険なのは、『丑寅・うしとら』(東北)の方角、いわゆる鬼門なのだ。

桓武は平安京の鬼門にあたる比叡山を、最澄の天台一門に守らせた。にもかかわらず、これをかいくぐった道真の御霊に清涼殿を爆撃され、大納言清貴が即死、醍醐帝は恐怖死している。

なぜ東北が恐れられたかといえば、この方位に敵軍の主力、すなわち、大将軍(だいしょうぐん)、太白神(たいはくじん)、天一神(てんいつじん)、金神(っこんじん)、といった最強の星神が集結しているからだ。

陰陽道の『方忌・かたいみ』とは、『金気・こんき』=刃 物を象徴する金星(太白星)の方位を凶として忌避する考え方であり、星神たちはその化身、攻撃衛生みたいなものだ。

これらの祟り神は、歳月や四季によって遊行するので、その方位を犯すことも禁忌とされる。

たとえば、大将軍は巳午未(みうまひつじ)の年は東が凶、申酉戌(さるとりいぬ)ー南、亥子丑(いねうし)ー西、寅卯辰(とらうたつ)ー北、が危険方位である。金神の場合なら、春は丑(うし)の方角が凶、夏は申(さる)、秋ー未(ひつじ)、冬ー酉(とり)、この方向を侵犯するとたちまち攻撃され、身内の者七人までが殺傷される。(金神七殺)という。

この防御法が『方違・かたちがえ』である。

都合でどうしても凶方へ侵犯しなければならないときは、前日に一旦、別所に行き、日付と方角を変更してから目的地へおもむく。大将軍の祟を避けたければ、春は甲子(きのえね)の日から五日間、夏なら丙子(ひのえね)の日以後、秋ー庚子(かのえね)以後、冬ー壬子(みずのえね)以後それぞれ五日間だけ、東南西北へ移動するので、この間、真北、真東、真南、真西をのぞく方角なら安全といった具合だ。

ただし、これは万人共通の方忌で、ここに人それぞれの『本命星』から算出される方忌が加わる。

本命星は、各人の生年と日の干支を、九宮星(北斗七星に金倫星・妙見星を加えた星宿)にあてたもので、たとえば某氏の本命星を二黒土星(未申)とすると、その翌年は西北が本命殺、東南が的殺、西南は暗剣殺、東北は五黄殺、さらに他星との関係からくる受剋殺(じゅこくさつ)、交剣殺が最凶の方角(九星六忌)となる。

これで全部かというとそうもいかない。

この人の本命星が、凶門といわれる、死(二黒貝)、傷(三碧東)、杜(四緑巽)、鷩(へつ)(七赤西)の『四門凶』に停泊したとき、これを犯すと強力な祟りがふりかかる。

これだけでも行き場がないところへ、本命星が中宮(五黄土星のいる中央)に入ったら、文字通り『八方塞がり』で身動きもできない。

こうなったらもうふて寝をするか、『反閇閇・はんへい』で身を守るしかない。

はっきり言って、『物忌・ものいみ』はふて寝のことなのだ。

この最多記録は、藤原道長で、月に十数回、年間五十回以上、二十年間で三百数十回にものぼる(御堂関白記)。これほどでなくても平均的な貴族で年二十回から三十回、期間は一日ですむ場合もあれば、半月以上におよぶこともあり、ようするに一年の三分の一は寝て暮らしていたのである。

物忌み中は厄除けの御符を屋敷中に張り付け、柳の枝に『物忌』『と書いて、冠や髪にさして風流がったりしたという。

ただ寝ていてもつまらないから、道楽に写経をしたり、詩歌、管弦をたしなむ。

潔斎中は精進料理だが、なにしろ動かないのだから丁度良いのだ。

だが夜ともなればそぞろ女が恋しくなり、何としても忍んで行きたくなる。『反閇・はんぱい』はそんなときの歩行法だ。始皇帝がやったれいの『禹歩・うほ』である。

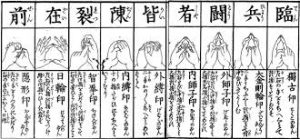

陰陽道では『天蓮・てんぽう』『天内・てんない』『天衝・てんしょう』と唱えながら右足を進め左をそろえ、『天輔・てんぽ』『天禽・てんきん』『天心・てんしん』で、左、右と邪気を遮断する。つまり、動く防御壁(シェルター)だ。

さらには、軍法家が生み出した『九字』の護身法がある。

九字切りの「九字」とは、仏様の言葉である真言の1つです。

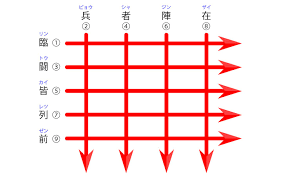

『臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前』』の九字を念じ(存思・ぞんし)、唱えまがら指で宙に四縦五横の線を引く。いわゆる九字を切る呪術である。

主に身を守るために使うものであり、九字切りは邪災戦勝などを祈るために行う作法の1つだといわれています。

九字切りを行うことによって悪霊を祓ったり、邪気を浄化したりする意味があるとされており、古くから伝わる護身術のようなものです。

これはもともと仏教の正当な作法ではなく、中国の道教にある六甲秘呪という九字の作法が修験道などと混合されて生まれたものだそうで、日本古来のものではありません。

道教では掌(てのひら)に符字を書く六甲秘呪の法があり(掌決・しょうけつ)、これが密教僧や修験山伏のあいだで、十字の秘法となったとか。

たとえば、山に入る時に『虎』の字を書き、海川では掌に『龍』を空書きして難を避ける。山伏のやる『湯加持』や『火渡り』なども護身術に発した修法であり、相撲の『四股』や、能の翁舞にみられる足踏みは、反閇(はんぱい)=禹歩(うほ)の芸能的展開といえよう。

そんな訳で貴族たちはこぞって九字を切り、足を引きずり、ぶつぶつ呪文を唱えながら、夢遊病みたいに京の辻々をゆきつもどりつした。女のもとにゴールする頃にはもうへなへなだが、これが『雅び』だった。

都の宵は暗い。一歩出れば疫病や行き倒れの屍臭がただよう。まさに百鬼夜行、誰かとすれ違っても顔が見えず、心臓がでんぐりかえる。

だから夕暮れ頃を、『誰そ彼どき・たそかれとき』とか『彼は誰どき・かはたれどき』『逢魔時・おうまがどき』(大禍時)などと呼んだ。その闇路(やみじ)を、しかも祟りのレーダー網をかいくぐって愛を完遂する。これがロマンだったのだ。

我が国が世界に誇る物語文学の根底には、方忌だの物忌だのに縛られる煩わしさ、やりきれなさをいっそ楽しんでしまい、せめて生きる喜びにしようとする、果敢にして優雅な精神(もののあわれ)があり、それが貴族たちの熱い共感を呼んだようだ。

王侯貴族は、まあ、これで済んだろう。祟りはもはや流行であり文化なのだからら。しかし、行政までもが物忌と称して一年の三分の一も停滞したのでは、たまったものではない。

『さわらぬ神に祟りなし』とは、政治上の判断停止である。民衆にとって『雅び』とか『もののあわれ』などという美学は、ただの『しらばくれ』にすぎない。

御霊信仰を隠れ蓑にした責任回避ではないか。政治がまともでないから御霊が怒り、ほんとに祟られるのは我々下々の者というわけだ。

こうした政治批判も声にするわけにはいかず、呪術のかたちをとる。

たとえば『薙鎌・ないがま』。

大風が吹く日などに、鎌を樹木に打ち込んだり、屋根の端に鎌をくくりつけたりする習俗で、風とともにやってくる祟りをこれで防ぐのである。

風は五行の『四緑木』気にあたる。風=木であるから、相剋の法則『金剋木』により、鎌の『金』気が、『風』の『木』』気を制する。

また風は、『辰巳』(東南)であることから、『蛇』=長いもの、つまり、権力による祟りをも薙(な)ぐと考えられた。切妻や入母屋造りの両端にある『破風・はふ』もこれと共通する呪物だ。

その鎌を作る鍛冶屋の呪術をみよう。

都にあふれた累々たる死骸に、顔をそむけなかったのは彼ら鍛冶屋だけだった。そむけるどころか、鈩(たたら)(溶鉱炉の意味)の押立柱(おったてばしら)に死体をくくりつけたり、骨を拾って飾ったり、死人をおんぶして歩きさえした。

というのも、彼らの守護神が、『金屋子神・かなやこのかみ』で、この女神がなぜかお産を嫌って、死人が大好きなのだ。死体を置くと喜んで宿ってくれて、鉄もよく湧き、仕事の調子が出るというのだから、不思議な信仰があったものだ。

死を禁忌とせず、これを客神として祀り上げることによって福に転ずる風習は、溺死体を祀った漁師の『恵比寿迎え』に共通するが、これを五行に照らせば、死屍は『土』気で、相生の法則『土生金』によって、死体がよく金属を育む。その反面、『火剋金』で、金屋子神は、『火』気をもつ出産や月の障り(生理)に弱いと解釈できよう。

こうしてみると、『金』気を凶とし逃避する公家文化に対し、逆に『金』気を味方として悪政(祟り)をかわそうとする農民や鍛冶屋、鋳物師、炭焼きらの反骨精神が、やがて対抗文化としての念仏や地蔵信仰といった民俗宗教をうむ原動力となった点は見過ごせない。

『鵺・ぬえ』という鳥は、ツグミ科の渡り鳥ではないかと言われているが、『平家物語』に、源頼政が射落としてみると、頭は猿、胴は狸、手足は虎で尾は蛇だったとあり、なんだかよくわからない。

ようするに、鳴き声が地獄の亡者を思わせたことから、不吉の代名詞になったらしい。

その点で烏(からす)も同様である。ことに平安の空を乱れ飛ぶ黒黒しさ、死体に群がる凶々(まがまが)しさ、を見て不吉を感じない者はいない。烏は一方で神の使いであったから、啼きかたがおかしいと災いの前ぶれとされたのである。

一般に俗信(迷信)ともいわれる、『マエブレ』『シラセ』『オツゲ』『キザシ』といった『予兆』(前兆)感覚は、烏→黒→死体→声→不吉というように、視聴覚からの連想によるものが多い。この解説者が陰陽師なのだ。

建武元年(1334)、紫宸殿(ししんでん)の屋根に怪鳥・鵺(ぬえ)が現れてしきりと啼いた。天皇以下文武百官が珍しがって見物しているところへ陰陽師がやってきて、

『どうです、あれで羽ひろげたら一丈六尺はある。足の爪の長いこと、まるで竜だ。しかも人面でね、歯なんか鋸(のこぎり)ですよ。こいつが堀川院の御世にでたときは、八幡太郎義家ね、あの弓の大選手がなんと矢も使わず、弦音(つるおと)を三度鳴らしただけでおっぱらちゃった。あ、今啼きましたね。何といったかわかります?”イツマデイツマデ”、つまり、この恐ろしい世がまだまだ続くということですなぁ』

などと、まるで日本野鳥の会か野球の解説者みたいにまくし立てたので、聞くものみな忌み恐れた(『太平記』巻十二)

また、ある解説者は、師走だというのにのたくら兎歩(うほ)して宮中へ参内し、次のように報じた。

『今年十三日、月が皐大星(こうたいせい)をば犯しませり、これすなわち、賢臣・大将死すの前兆。

つぐ十五日の月、鎮星に接近、これすなわち臣強く君弱く天子これを憎むの兆し。

十六日の太白星異変は天子に悲しいこと生ずる兆し。十八日には、乱臣逆臣いでて、火災起こるの兆し。

二十一日、宮中乱れ政道行われず、天下大乱の兆し。二十九日、凶作、疫病増大の兆し。以上を鑑み(かんがみ)、来春大事件起こり人民多数死すの兆しありませり。』(『玉葉』治承二年一二月条)

これだけ並べられた大臣たちは、めまいがし、すっかり気持ち悪くなってしまった。極度の驚愕や恐怖であったとき、大脳がこれを受け付けず反射的に嘔吐中枢が働いてしまう『迷走神経知覚異常』。これが先に述べた『物ノ怪』の病理なのだ。

この予兆は、しかもかなりの精度で的中した。すなわち、治承三年以降の関白以下の閣僚更送、後白河上皇幽閉にはじまるクーデター、平清盛の専横、源頼朝、木曾義仲曾らの挙兵、南都焼討などである。

このように、鵺(ぬえ)から天変地異にいたる不可解の原因(兆し)を過去の例に照らし、未来を予知する方法論を『予兆思想』というが、平安の陰陽師たちの解説し過ぎが、またまた祟りの恐怖をあおったことは事実だ。

祟り神は強い守護神

祟り神とは、名前の通り、人々に災厄(=祟り)をもたらす神のことである。粗末に扱えば、恐ろしい祟りをなす。

しかし、手厚く祀れば、逆に心強い守護神になるとされる。ご利益を得るも、災厄を受けるも、全ては信仰次第である。

なお、このような神は、日本の神道(アニミズム)特有のもので、外国の宗教には存在しない。

古来から日本人は、天災が起こったり厄病が流行ったりした時に、それらが非業の死を遂げた人間の怨霊によって起こされていると信じていた。そのため、怨霊を神として手厚く祀ることで、災厄を防ごうとした。現在も、祟り神を祀る神社は全国に多数存在する。

有名な三大祟り神には、平将門、菅原道真、崇徳天皇が挙げられる。先回で崇徳天皇を紹介してあるので、今回は菅原道真、平将門を紹介しておくことにした。

平 将門

平将門は、平安時代の武将である。数々の戦いを経て、一時は朝廷を敵に回して「新皇」を自称していたが、即位後わずか2ヶ月で討伐された。

討ち取られた将門の首は京都の七条河原に晒されたが、その首が光りながら現在の東京都千代田区大手町などに飛んできたという伝説があり、その地は長年、将門の祟りに苦しめられたという。

現在大手町にあるのが、最も有名な「将門の首塚」であるが、関東大震災で首塚が損壊した後に、様々な祟りが起こった。

特に、大蔵省仮庁舎を建てようとした際に関係者の不審死が相次いだという事件が有名である。

また、GHQがこの地を駐車場にしようとした際、ブルドーザーがひっくり返り、死者が出ている。その他にも祟りと思しき出来事がいくつも起こっている。

国の政府やGHQですら忌避した将門の祟り、それは相当強いものだったようだ。